Вы здесь

Воейков А. И.

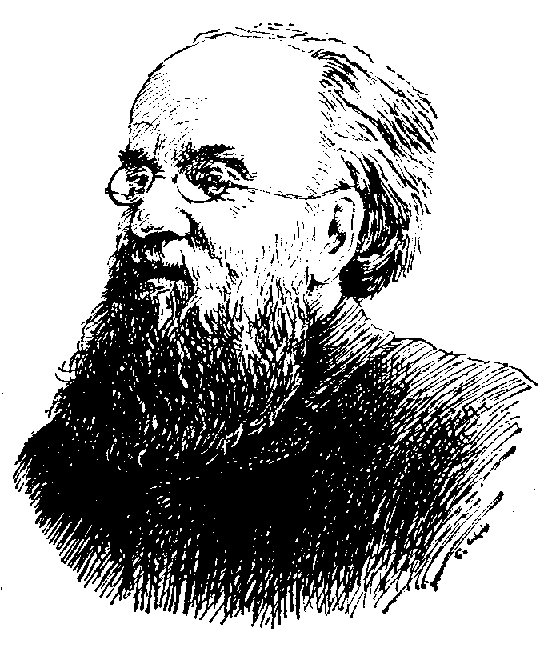

Воейков Александр Иванович

Воейков Александр Иванович

(1842-1916)

Статья: Александр Иванович Воейков как экономико-географ

Александр Иванович Воейков – один из крупнейших географов и климатологов мира. Он впервые исследовал ряд метеорологических элементов, до него не привлекавших ничьего внимания, и доказал их важность для формирования климатов. Ему принадлежит заслуга создания сельскохозяйственной метеорологии и организации специальных опытных станций для проведения наблюдений и опытов в этой области. Им впервые был применен метод сравнительного и комплексного исследования климата. A. И. Воейков рассматривал процессы в атмосфере не обособленно друг от друга и от всей суммы других факторов физико-географической среды, а в их взаимной связи и взаимодействии.

Многие мысли и выводы А. И. Воейкова настолько прочно вошли в учебную и научную литературу, что принимаются как очевидные истины, не нуждающиеся ни в доказательствах, ни в упоминании имени автора. Он был неутомимым путешественником, обследовавшим многие районы Европы, Америки и Азии. Ему принадлежат многочисленные исследования по всем разделам географии. Значительная часть из них посвящена экономическим условиям жизни населения и выявлению возможностей активного воздействия человека на природу.

Александр Иванович Воейков родился в Москве 20 мая 1842 г. Его отец Иван Федорович Воейков – участник Отечественной войны 1812 г. – был ранен при Фер-Шампенаузе, вышел в отставку и поселился в своем имении под Москвой. Родители А. И. Воейкова умерли, когда ему было всего пять лет. С этого времени заботы о воспитании ребенка взял на себя его дядя Д. Д. Мертваго. В подмосковной усадьбе последнего и прошли детские годы А. И. Воейкова. В семье Д. Д. Мертваго мальчик получил хорошее домашнее образование, овладел французским, немецким и английским языками; впоследствии он изучил также итальянский и испанский языки.

Еще мальчиком А. И. Воейков вместе с родными побывал в Палестине, Сирии и в Западной Европе. Богатство первых путевых впечатлений пробудило в его характере ту страсть к путешествиям, которой он оставался верен всю свою жизнь.

В 1860 г. А. И. Воейков поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. Однако закончить здесь свое образование ему не удалось. В 1861 г. в связи со студенческими волнениями университет был закрыт, и А. И. Воейков уехал в Германию, где поступил в Гейдельбергский, а потом в Геттингенский университет. В Германии он слушал курс метеорологии у известного в то время проф. Г. Дове и избрал эту науку своей специальностью.

В 1865 г. в Геттингенском университете А. И. Воейков защитил диссертацию «О прямой инсоляции в различных местах поверхности земного шара» и получил степень доктора философии.

После возвращения в Россию в 1866 г. А. И. Воейков был избран действительным членом Русского географического общества. В ту эпоху Географическое общество было центром научной географической мысли России. Оно проводило огромную работу по изучению страны, выпускало множество классических трудов, организовывало труднейшие экспедиции. Работа в Обществе целиком поглотила А. И. Воейкова. Все его научные исследования, вся его деятельность были связаны с Географическим обществом. Пять раз А. И. Воейков избирался членом совета Общества, в 1908 г. он был избран его почетным членом, в продолжение 32 лет был председателем Метеорологической комиссии Общества. А. И. Воейков был почти бессменным членом ежегодных комиссий по присуждению почетных наград Общества и написал большое количество отзывов о представленных на соискание наград работах.

Со временем возвращения А. И. Воейкова в Россию совпала реорганизация центрального научного метеорологического учреждения страны – Главной физической обсерватории. Она была передана Академии наук, и избранный новый директор обсерватории пригласил А. И. Воейкова на внештатную должность своего помощника. Однако в условленный день в обсерваторию А. И. Воейков не явился: он уехал в путешествие, не предупредив об этом – согласно официальной версии – по присущей ему рассеянности. По существу же дело, по-видимому, заключалось в резком несоответствии взглядов и методов работы А. И. Воейкова системе организации этого официального учреждения.

В этот раз А. И. Воейков отправился на Восточный Кавказ для ознакомления с его природой и климатом.

Осенью 1870 г. при Отделении физической географии Русского географического общества была основана Метеорологическая комиссия. А. И. Воейков был избран ее секретарем. В те времена метеорологические наблюдения велись только на небольшом числе станции, работавших в строгом соответствии с инструкцией, изданной Главной физической обсерваторией. Составить по их сообщениям представление о том, как, например, распределяются в пространстве грозы и дожди, было невозможно. Для осуществления массовых метеорологических наблюдений Метеорологическая комиссия Русского географического общества по инициативе А. И. Воейкова создала сеть добровольных корреспондентов. Чтобы завербовать таких наблюдателей, А. И. Воейков написал популярную статью, напечатанную во многих газетах. В ней он рассказал о важности изучения дождей и гроз и призывал любителей метеорологии помочь сбору необходимых науке материалов. Его обращение нашло живой отклик, и вскоре Метеорологическая комиссия начала получать обширный материал наблюдений. Результаты его обработки печатались А. И. Воейковым в изданиях Русского географического общества.

Почти одновременно, с этим Метеорологической комиссией был издан сборник «Статей метеорологического содержания действительного члена РГО А. И. Воейкова». Сборник содержал ряд интересных и разносторонних работ.

Тогда же А. И. Воейков принимал энергичное участие в деятельности специально организованной комиссии по исследованию полярных областей и сделал в Обществе сообщение о задачах и тематике этих исследований. Он проектировал снаряжение специальной экспедиции к берегам Новой Земли для установления границы распространения льдов.

Летом 1872 г. А. И. Воейков объехал Галицию, Буковину, Молдавию, Валахию, Трансильванию и Венгрию. Путешествие было им предпринято с целью изучения почв, и в особенности чернозема. Намеченная задача была успешно выполнена.

Тотчас же после возвращения домой А. И. Воейков стал готовиться к новому путешествию. Он отправился в Америку, по пути останавливаясь в Вене, Берлине, Готе, Утрехте и Лондоне. В Готе им была подготовлена к изданию работа об атмосферной циркуляции. В начале 1873 г. А. И. Воейков прибыл в Нью-Йорк, затем посетил Бостон, Нью-Гэвен и Вашингтон. Здесь секретарь Смитсонианского института Генри предложил ему закончить начатую умершим проф. Коффином работу о ветрах земного шара. В течение трех осенних месяцев 1873 г., проведенных в Вашингтоне, А. И. Воейков выполнил эту просьбу, причем развил и дополнил работу Коффина сведениями о ветрах в России.

Использование этого нового материала позволило А. И. Воейкову подойти к вопросу совершенно по-новому: он расширил анализ связи ветра с давлением климатологическими выводами о роли связанного с «большой осью Европейско-Азиатского материка» Сибирского антициклона с отрогом, вытянутым на Европу. Положение этой «оси» он рассматривал как «ветрораздел», отделяющий ветры с южной составляющей (к северу от оси) от ветров с северной составляющей (к югу от оси).

Летом того же 1873 г., до своей работы в Вашингтоне, А. И. Воейков совершил поездку по США и Канаде, посетив большие озера, старые Восточные штаты. Скалистые горы, Колорадо, Новый Орлеан и Техас. В степях Северной Америки он установил наличие чернозема.

После трехмесячного пребывания в Вашингтоне, в начале 1874 г. А. И. Воейков отправился в Юкатан и Мексику. Предпринятое им из г. Мехико тысячеверстное путешествие верхом через Тегуантепек в Гватемалу дало ему богатейшие личные наблюдения над тропической природой.

Из Гватемалы А. И. Воейков проехал в Панаму и далее морем, обогнул всю Южную Америку, поднявшись до устья Амазонки. Путешествие вдоль западного побережья прерывалось экскурсиями на оз. Тикака, в Лиму и восхождением на Кордильеры (Анды). Вспыхнувшая здесь эпидемия лихорадки вынудила его прекратить поездку по р. Амазонке. Он смог подняться вверх по ее течению только до Сантарема. Затем спустившись к устью, он уехал в Нью-Йорк, где и провел начало 1875 г.

Возвратившись ненадолго в Россию, А. И. Воейков уже в октябре 1875 г. отправился в новое путешествие. Он начал его с Индии. После посещения Бомбея и трехмесячного пребывания в южных районах страны он побывал на о. Ява, а затем переехал в Южный Китай. Завершив это путешествие пятимесячной поездкой по Японии, А. И. Воейков вернулся домой.

1877 г. для А. И. Воейкова был годом напряженного творчества, обработки и обобщения собранных им в поездках и путешествиях научных материалов. Результатом этой работы были климатологические карты, отмеченные в 1876 г. золотой медалью на Всемирной выставке в Париже.

Через два года после этого по представлению физико-математического факультета ученый совет Московского университета присвоил А. И. Воейкову степень доктора физической географии.

Международный географический конгресс в Венеции в 1881 г. был первым, на котором Русское географическое общество было представлено А. И. Воейковым. С этого времени А. И. Воейков почти всегда представлял русскую географическую науку на международных съездах. Так, в 1886 г. он был командирован на съезд географов в Дрезден, в 1891 г. – на Сельскохозяйственный съезд в Гаагу, в 1895 г. – на Международный географический конгресс в Риме.

В ноябре 1881 г. началась педагогическая деятельность А. И. Воейкова в Петербургском университете. В 1882 г. он был избран приват-доцентом кафедры физической географии, в 1884 г. – штатным доцентом, в 1885 г. утвержден экстраординарным профессором и в 1887 г. – ординарным профессором.

По воспоминаниям его слушателей А. И. Воейков всегда аккуратно являлся на лекцию и быстро уходил по ее окончании. Его лекции, насыщенные богатым научным материалом, содержавшие смелые сопоставления и выводы, оставались мало доступными студентам, географическая подготовка которых ограничивалась курсом средних классов гимназии. По-видимому, это обстоятельство явилось причиной, побудившей А. И. Воейкова написать курс «Метеорология для средних учебных заведений и для практической жизни», выдержавший три издания (1891, 1900 и 1910 гг.), а затем и большой курс метеорологии в четырех частях (1903-1904 гг.) для высших учебных заведений. Этот курс А. И. Воейкова отличался не только обстоятельностью изложения, но и новизной трактовки, стремлением дать физическое объяснение всем процессам в атмосфере и вместе с тем обосновать все выводы физическим материалом.

В 1883 г. взамен прекратившей свою работу старой Метеорологической комиссии при Русском географическом обществе была создана новая комиссия. На первом ее заседании председателем был единогласно избран А. И. Воейков. Работой этой комиссии А. И. Воейков бессменно руководил в течение тридцати двух лет.

Большой заслугой Метеорологической комиссии – и в первую очередь ее председателя – является организация новых видов метеорологических наблюдений. Таковы, например, наблюдения над высотой и плотностью снежного покрова, продолжительностью солнечного сияния, температурой и влажностью почвы, грозами и осадками, фенологические наблюдения. Комиссия вначале разрабатывала вопрос о необходимости тех или иных новых наблюдений, составляла инструкции, печатала бланки, подыскивала добровольных наблюдателей, рассылала им весь необходимый материал и вела с ними регулярную переписку. Все наблюдения вновь собирались комиссией, проверялись, обрабатывались и издавались. Таким образом, помимо упоминавшихся уже работ А. И. Воейкова об осадках в России, было издано пять выпусков «Метеорологических сельскохозяйственных наблюдений».

Как только тот или иной вид наблюдений окончательно оформлялся и входил в официальные программы метеорологической сети Главной физической обсерватории или другого учреждения, комиссия считала свою роль законченной и приступала к новому вопросу.

Роль комиссии по введению и разработке новых наблюдений огромна. Их результаты привели к значительному развитию метеорологии и существенно помогли сельскому хозяйству. Вот один из примеров. Несмотря на повсеместное распространение и длительность сохранения снежного покрова в России до А. И. Воейкова никто не придавал ему значения и не занимался его изучением. А. И. Воейков буквально «открыл» снежный покров. Он первый обратил внимание на этот важный природный фактор, подсчитал запасы влаги, содержащиеся в снежном покрове, доказал возможность ее сохранения путем снегозадержания, рассчитал количество талой воды, стекающей в реки и просачивающейся в почву, установил влияние снежного покрова на климат и т. д.

Рассматривая реки как «продукт климата», А. И. Воейков большое внимание уделял влиянию растительности на режим рек и доказывал, что воздействие человека на природу легче всего осуществить через реки. Обсуждая вопрос о солености морей и озер, А. И. Воейков пишет:

«...Увеличение притока речной воды и рост озер с поглощением других соленых озер дает абсолютное увеличение количества солей в озере и уменьшение солености, а уменьшение притока речной воды и уменьшение озера с отделением небольших котловин от главного озера будут сопровождаться уменьшением абсолютного количества солей в озере, но увеличением солености. Это новый закон противоположностей».

Под влиянием директора Главной физической обсерватории академика Г. И. Вильда, доверие к голой математической формуле в метеорологии преобладало в те времена над познавательными методами натуралиста. Этим обусловливалось стремление производить наблюдения не в естественных, а в искусственных условиях. Например, для получения данных, удовлетворяющих формулам теории теплопроводности идеальной однородной почвы, прилагались неимоверные усилия для создания однородных условий наблюдений. С этой целью с поверхности почвы очищали снег, траву, насыпали песчаные холмики, забивали песком скважины глубинных почвенных термометров и т. д. Несмотря на все эти ухищрения, полного согласия с формулами, конечно, не получалось. А. И. Воейков горячо протестовал против такой искусственности и настаивал на наблюдениях в естественной обстановке, на сохранении «естественной поверхности Земли», с ее растительным и снежным покровом. Его выводы из наблюдений, произведенных в естественных условиях, доказали, что он был прав, и послужили образцом для ряда последующих работ.

Принципиальный вопрос о проведении линий равных значений температуры (изотерм) и равных значений давления (изобар) на климатологических картах вызвал столь же горячий спор между А. И. Воейковым и Г. И. Вильдом. Этот спор имел большое значение для практики. В своем труде «Температура воздуха в Российской империи» Вильд привел величины температуры, полученные на всех станциях, расположенных на разных высотах, к уровню моря, т. е. как бы опустил все пункты наблюдений на море. При этом он пользовался математическими средними, полученными для нескольких пунктов на Кавказе. «...Несколько смелый прием, особенно в применении к Северной Финляндии, с одной стороны, и Якутской области – с другой...» – писал по этому поводу А. И. Воейков и на своих климатических картах провел изотермы для действительной поверхности Земли, выделив, таким образом, все многообразие явления, обусловленное разнообразием топографии местности. Впрочем, позже, в «Климатах земного шара», А. И. Воейков несколько отступил от этого принципа и привел наблюденные температуры к уровню моря, но все же исключил при этом районы, расположенные на высоте более 1800 м.

В 1884 г. вышла в свет фундаментальная работа А. И. Воейкова «Климаты земного шара». В следующем году Русское географическое общество наградило автора золотой медалью. Через три года был издан переработанный и дополненный перевод книги на немецкий язык, а в последующие годы и на другие языки.

«Климаты земного шара» А. И. Воейкова признаны классическим трудом по климатологии. В этой монографии впервые поставлена и в значительной своей части решена задача о климатообразующих процессах, дана сравнительная климатология земного шара в тесной связи со всеми физико-географическими и экономико-географическими факторами и подробно описаны климаты России. Результатов метеорологических наблюдений в руках у автора было немного. Но А. И. Воейков преодолел это препятствие исключительным умением использовать огромное количество побочных фактов, сочетать их в стройную систему и создал полную и подробную, поражающую широтой взглядов и выводов картину, насыщенную богатством новых идей и мыслей.

Несмотря на колоссально возросшее в последующие годы количество фактического материала, выводы А. И. Воейкова в их принципиальной сущности остались в основном непоколебленными. Этим отличались и другие его работы. И сейчас еще «Климаты земного шара» используются как ценнейшее учебное пособие. В 1948 г. Институтом географии Академии наук СССР выпущено новое издание этой замечательной работы.

А. И. Воейков был горячим поборником и пионером введения в метеорологию графических изображений соотношения различных элементов. Графики использовались им не только как изобразительный метод, но и как исследовательский. Он широко использовал его и в своих «Климатах земного шара».

Начиная с 1885 г., А. И. Воейков выхлопотал ежегодную субсидию в размере 2000 руб. для организации 12 специальных станций с расширенной программой сельскохозяйственных метеорологических наблюдений. Ежегодно он объезжал станции, проверял их работу, поддерживая всякую новую мысль, появлявшуюся у работников этих станций. Их работа принесла огромную пользу науке и сельскому хозяйству.

Восьмой съезд естествоиспытателей и врачей в декабре 1889 г. вынес пожелание о создании научно-популярного журнала по метеорологии. Такой Журнал под названием «Метеорологический вестник» начал издаваться Метеорологической комиссией Русского географического общества с 1891 г. Он был первым русским журналом в этой области, заменившим журнал, выпускающийся ранее Вильдом на немецком языке. Душой журнала, его основоположником и редактором до конца своих дней был А. И. Воейков. Его работа поистине была огромной. Каждый номер журнала неизменно содержал статьи, обзоры, рефераты, рецензии или хотя бы краткие заметки, написанные А. И. Воейковым. Живо интересуясь всем новым в науке, А. И. Воейков откликался на большинство вновь появляющихся работ и сообщал о них читателям журнала. Это никогда не было простым пересказом, все перерабатывалось и появлялось в новом освещении.

Огромна роль «Метеорологического вестника» и его бессменного редактора в деле развития русской метеорологической мысли. Это была настоящая школа, и А. И. Воейкову в ней принадлежала руководящая роль.

Посещение А. И. Воейковым в 1898 г. Черноморского побережья Кавказа возродило в нем интерес к этому краю. С 1910 г. он стал ежегодно бывать на побережье, а зимою приезжал на Северный Кавказ.

Его работы были посвящены не только исследованию и пропаганде Кавказа как прекрасного курорта, но и его хозяйственному развитию. Сравнив климатические условия Закавказья с рядом других мест на земном шаре, А. И. Воейков указал на возможность возделывания здесь чайных, а также ряда других сельскохозяйственных культур. Это и было осуществлено в дальнейшем.

Двадцатипятилетний юбилей бессменной работы Александра Ивановича Воейкова на посту председателя Метеорологической комиссии Русского географического общества был ознаменован избранием его членом-корреспондентом Российской Академии наук.

Несмотря на свои 70 лет, Александр Иванович предпринял в 1912 г. более чем трехмесячное путешествие в Туркестан для изучения природных условий и сельского хозяйства этого района. Результатом поездки явилась большая монография «Русский Туркестан», изданная в 1914 г. Трудности поездок в военное время не устрашили А. И. Воейкова, и летом 1915 г. он отправился на Урал, на оз. Тургояк и в Илецк, имея целью определить пригодность этих мест для создания курортов.

Чтобы более полно обрисовать размах творческой деятельности А. И. Воейкова, упомянем о его работах по распределению населения Земли в зависимости от природных условий и деятельности человека, о географии человеческого питания, о земельных улучшениях в их соотношении с климатом и другими естественными условиями и, наконец, о воздействии человека на природу. «Тут и климат, и жизненные продукты, и вопросы прироста населения, и разные естественные богатства, и пути сообщения, и многое другое, наглядно представленные в сравнительных величинах по всем странам. Это именно жизненная география...» – так характеризовал эти работы А. И. Воейкова знаменитый русский ученый-географ П. П. Семенов-Тян-Шанский. И все это было проникнуто враждой к рутине, косности, невежеству, хищническому хозяйству, насыщено стремлением помочь народу улучшить свое благосостояние.

Разбирая вопрос о распределении населения, А. И. Воейков показывает неиспользованные природные возможности, ратует за заселение северных и южных районов. Страстно обрушиваясь на хищническое и невежественное хозяйство, приводящее к уничтожению лесов, обмелению рек, образованию оврагов, А. И. Воейков тут же дает советы по организации снегозадержания, посадок, осушения болот и других работ.

А. И. Воейков подчеркивал важность изучения изменчивости метеорологических элементов во времени. Ему принадлежит заслуга опровержения распространенного среди зарубежных ученых представления о якобы прогрессирующем высыхании Средней Азии. Он указал на широкие перспективы развития там сельского хозяйства. Он предсказал возможность развития культур чая, цитрусовых и бамбука в Закавказье, кукурузы и табака в южных районах России. А. И. Воейков впервые разработал классификацию рек по их режиму. Он много занимался вопросами осушения заболоченных районов и обводнения засушливых. Его внимание привлекал вопрос полезащитного лесоразведения для борьбы с засухой и многие другие научные проблемы, имеющие огромное народнохозяйственное значение и не утратившие его и сейчас.

Истинный труженик науки, А. И. Воейков не оставлял работы буквально до последних дней жизни. В начале I Мировой войны, в 1914 г. он пишет несколько климатических очерков районов военных действий. В конце 1915 г. он занялся переработкой написанного им климатического очерка Полесья. Этой работы он не покинул и во время болезни – инфлюэнцы, которой он заболел в январе 1916 г. Не оправившись от болезни 16 января он все же вышел из дому, чтобы сдать корректуру работы. Уже вечером того же дня началось воспаление легких, которое 22 февраля 1916 г. свело А. И. Воейкова в могилу.

Александр Иванович Воейков имел две докторские степени, звание члена-корреспондента Академии наук и профессора, был председателем Метеорологической комиссии Русского географического общества, членом Совета и почетным членом Общества, действительным членом обществ: Русского физико-химического, Петербургского естествоиспытателей, Московского испытателей природы, Любителей естествознания, а также почетным членом ряда других научных обществ.

В связи с 40-летием со дня смерти А. И. Воейкова в феврале 1956 г. в Главной геофизической обсерватории было проведено большое научное совещание. Название совещания, как и изданного в 1956 г. сборника, говорит само за себя: «А. И. Воейков и современные проблемы климатологии».

А. И. Воейковым оставлено огромное научное наследство. Им написано около 1700 книг, статей, обзоров, заметок, рецензий и рефератов. Институтом географии Академии наук СССР издано 4 тома «Избранных трудов А. И. Воейкова» (1948-1957 гг.).

Лучшим эпиграфом к его наследию будут, вероятно, его же собственные слова:

«Трудность достижения цели не может испугать ученых, способных понять широкие задачи науки. Не одним веком она строится. Поэтому я и счел полезным поставить задачу во всей ее широте, не скрывая громадных трудностей не только ее полного решения, но даже и сколько-нибудь приблизительного. А пока – будем работать... с полным сознанием того, как широки задачи науки, как мало сравнительно можно сделать в короткое время».

В связи со столетием Главной геофизической обсерватории ей было присвоено в 1949 г. имя А. И. Воейкова.

Список литературы

- Дзердзеевский Б. Л. Александр Иванович Воейков / Б. Л. Дзердзеевский // Люди русской науки. Очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники. Геология и география. – Москва : Государственное изд-во физико-математической литературы, 1962. – С. 488-496.